早乙女勝元 『戦争と青春』

講談社、1991年

早乙女勝元

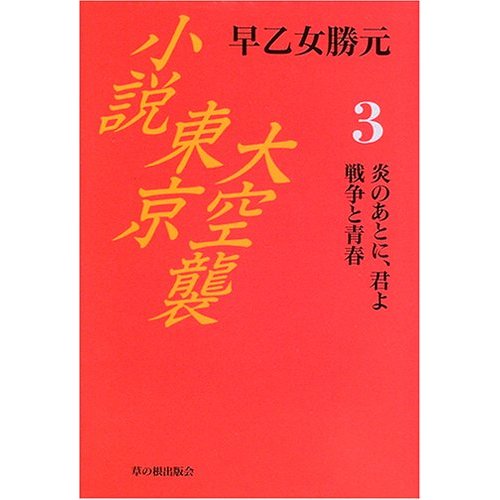

『小説東京大空襲』、草の根出版会、2005

空襲下の炎の色を表紙に表現したのかと思うが、私の体験した焼夷弾攻撃の色はこれとはかなり違う色だった。

物語は戦争を知らない世代に東京大空襲の悲劇を知らせようとする試みではないかと思う。公園のわきに忘れ去られたかのように一本の棒杭(ぼうくい)が立っている。公園といっても児童公園ほどの小さな公園。その棒杭は東京大空襲で焼け残ったものである。高さ3メートルくらいの昔なじみの電柱である。片面を焼かれざっくりとえぐられており見る影もない。近く取り去られる運命にある。この電柱がこの物語の中心である。傍らにあるベンチに毎日座りに来る一人の老女がいる。老女はいつもその電柱のあたりに視線を置いている。そして独り言のように、‘ほぅほぅほーたるこい’の「蛍の唄」を歌っている。

東京大空襲の夜の体験がこの電柱に隠されていて読者は、その老女と家族の身の毛もよだつ体験にうち震える。ここでそのストーリーを解説することははばかられる。なぜなら推理小説の謎解きの答えを教えてしまうのと同じで、著者に対してあまりに失礼だからである。その老女は願いがかなわぬまま亡くなってしまうのだが、物語の悲劇性はその先にもあり、読者の胸をえぐる。それもここで説明するわけにはいかない。読者は最後の最後まで読んでいただきたい。

早乙女氏は一般市民の戦争体験をつぶさに伝える小説や国内外の戦禍の地を訪ね歩いたルポルタージュで知られる。また東京大空襲・戦災資料センターの初代館長を務めている。東京大空襲の語り部といってもよい方である。この物語の中にも作家・早瀬勝平として登場し、罹災者の支援に努めている。その描写のもつ独特の訴え方は大空襲をみずから体験した者ならではのものがあり、読者をひきつける。こんなことは二度とあってはならないのである。

(2007.08.11) (2017.03.29) 森本正昭 記