情報センター出版局、1990

満蒙開拓青少年義勇軍に志願した頃の岩間典夫、下は訓練所時代の仲間たち

この本には中国人・孫 俊然の原著『命運的鏈条(運命のつながり)』がある。また副題に「二つの祖国に生きて」と書かれている。著者渡辺氏は中国残留孤児や残留婦人のことを取材しているとき、黒龍江省・小興安嶺の山中にオロチョン族と暮らしている日本人がいることを聞かされる。その後、その日本人の半生を描いた小説の作者・孫 俊然に出会うことになった。

物語の主人公・岩間典夫(のちに中国名:莫宝清となる)は1943年(昭和18年)、14歳にして満蒙開拓青少年義勇軍に志願し満州におもむく。まるで出征兵士を送り出すときのように、町内(山梨県石和町)総出の歓送会で送り出される。そのいたいけな少年の姿に肉親や兄弟は涙ぐむ。

それは当時の国策であった。義勇軍の目的は「未墾の荒野を開拓し、将来は独立した農業者となること」が建前であった。本当の狙いは満州国の防備と治安を少年たちに担わせることだった。場所はソ満国境の辺鄙な荒野である。関東軍の弾よけとしての役割であったと思われる。

志願した少年たちの多くは、貧しい農家の次男、三男坊で、学校の成績が良く、義勇軍に入ることを教師に薦められるままに応募した者が多かった。日本にいても農地も持てない貧しい暮らしなので、広大な満州の大地に夢を描いていたに違いない。

この本の物語は、主人公・岩間の体験を追っていく。義勇軍として訓練を受けるところから早くも期待が裏切られる。戦争の末期になると軍に召集される。敗戦後にシベリアに抑留される。そこを脱出してオロチョン族と生活する。一族内での真面目な活動が認められて指導者的立場に立つ。しかしここにも文化大革命の嵐が押し寄せてきて、日本人は苦しい立場に追いやられる。日中交流が進んだ頃、夢にまで見た日本に単身一時帰国を果たす。しかし自分を育ててくれた中国人への恩を忘れることはできずに再び中国に帰還する。

このような展開であるが、オロチョン族は狩猟民である。山中の動物を追って移動生活を営む。一個所に長く留まることはない。農耕民族と違うその生活振りは、淡々としているのだが興味深く、何か惹きつけられるものがある。

36年ぶりに日本に帰国し、郷里で大歓迎を受けるのだが、両親は既に亡く、自分は戦死したとして墓にまつられていた。母は生前に、典夫は必ず中国の山奥に生きていると言い続けていたという。典夫はまるで浦島太郎状態であった。発展した日本には目を見はるものがあったが、どこか馴染みきれないものを感じた。あんなに恋いこがれた故国なのに、どこか自分を寄せつけないような冷たさを味わった。それに比べ、多数の残留孤児を育ててくれた中国人のふところの深さを想った。

題名の中にある桜は郷里の富士山の麓に生えている桜を中国の山中に移植したいという莫宝清こと岩間典夫の願いである。残念ながら移植の願いがかなったのかどうかは明らかになってはいない。

モロタイ島から台北中正国際空港に到着した中村輝夫(右)を一人息子(左)に引き合わす妻の正子(1975年1月8日)

写真は共同通信提供、この本より。

中村輝夫(民族名はスニヨン)は台湾・高砂族の元日本兵で、第二次世界大戦を最も長く戦った人物である。昭和49年インドネシア・モロタイ島の密林で発見された。敗戦を知らず、約30年もの間、そこで生き抜いてきた。同様の体験をした兵士、横井庄一(グアム島)と小野田寛郎(ルバング島)よりも長かった。この二人は日本で名前が知れ渡っているが、中村は高砂族出身であるためか知られていない。

日本兵として出征しながら、帰国したとき、台湾はもはや日本ではなくなっていた。また妻はすでに再婚していることを知らされることになった。台湾は大陸から逃げのびてきた中国・国民党政権の支配下にあり、日本色は排斥されていた。そこに中村の救いがたい悲劇性がある。

日本は台湾を50年間植民地にしたが、この間、日本の指導によって産業を振興させたことや皇民化教育や日本式社会制度を持ち込んだ。それらによって台湾はその時期、世界でもまれにみる発展をとげたという。皇民化教育は高砂族にも浸透していった。高砂族に文字を教え、日本の教育を教えた。

公用の場では日本語を使用することを命じた。初等教育での日本語教育、国語講習所において子供から大人まで日本語教育に努めたことによる。高砂族は文字を持たなかったので、その教育は急速に普及していった。言葉だけでなく日本精神、大和魂を植えつけている。中村は戦後30年を経てモロタイ島で発見されたとき、標準的な日本語で「ニッポンはまだ負けておりません」といっている。高砂義勇兵の生き残りの人々は、日本からもっと学びたいと一様にいう。「私は今でも、日本人と思っております。心の中で」と答える者もいる。

戦後になって日本は台湾を、高砂族を捨てたのに、かれらは恨みごとを言わず、日本精神を持ち続けた。現代の日本人が見失ったものがそこに残っている。「高度に発達した複雑な社会だけが幸福ではないという当たり前のことを、いまの日本人に教えてくれている」「知識に汚れていない純粋な人間性を感じる」と『スニヨンの一生』(文藝春秋)を書いた佐藤愛子氏は言っている。

「もし今、日本が戦争をするなら私も立つという気持ち、山より高いです」と念願だった靖国神社を参拝した台湾人日本兵はいう。日本精神は今なお生きているのだ。ところが日本政府は台湾を見捨てていて、高砂義勇兵や台湾から出征した人たちに何ら報いることをしていない。感謝の気持ちを表すこともしていない。

さらに本の「あとがき」に書かれている以下のことに私はいたく感動を覚えた。

河崎氏の取材に当たって協力してくれた台湾の関係者と食事をしているとき、「ふとたがが外れた。自分でもまったく予期していなかったのだが、どうしても涙がとまらなくなった」。かつては日本であった台湾のことをこんなにも知らない自分が恥ずかしくて泣きじゃくったとある。著者のそのときの気持ちが読者に伝わってくる。さらに台湾前総統の李登輝氏が寄稿している。かつて台湾人が日本統治時代に学んだ日本精神が台湾近代化の原動力であると述べている。「社会が不安定さを増せば増すほど、歴史の土台にたつ自らのアイデンティティーが重要になってくる。台湾と日本がいかに関わり、どのような歴史を刻んできたのか。とりわけ若い人たちに理解を深めてほしい」と結んでいる。

(2007.10.02)

生まれてから、中学生・女学生になる頃まで祖国は戦争をし続けている世代、その中で学校教育を受けている。そして大空襲の戦禍をくぐり抜け、信じられない終戦の体験とその後の外国による占領、教育内容は激変する。このような環境の中で生きてきた若者の意識を知りたいと私はかねて思ってきた。この若者とは兵役年代より少し若い青少年で、次は自分が戦場にかり出されることを覚悟している世代でもある。

ここに取り上げる田辺聖子さんの著作はその世代の意識心情をよく描いている。後世の若者に読んでもらうことを狙いとして書かれたのであろう。

題名の「欲しがりません勝つまでは」はよくできた標語である。日本が無謀な戦争に飛び込んでいく頃、国民に耐乏生活を強制するための標語として使われた。

若者の心情はどうだったのか。田辺さんは相当変わった人と周囲の友人たちは見ていたそうであるが、多くの若者が同じ心情を抱いていたと想像される。

繰り上げ卒業で、学徒出陣、あの明治神宮外苑での雨中の壮行会を目にしたとき。“学徒出陣、何度聞いても悲壮で心躍る言葉だ。私は涙が出てくる。学生たちはペンを銃に持ちかえて出陣していく。女子学生も安閑としていられない。”

空襲警報の鳴る下で、“私は『祖国が自分を求めている』と思うのが好きである。習いおぼえた救護訓練をいかして、空襲警報のサイレンが鳴りわたる真っ暗な夜道へ、母がとめるのをふりきって出かけるところに、えもいわれぬ悲壮感があって、好きだった。”

専門学校を受験するとき、“試験に落ちたら、もう一年、学校へ行って、来年受けたらええと父母はいうが、私には来年がどうなるか「来年」なんてことが考えられるオトナがとてもふしぎだった。「来年」にはもう、死んでいるかも知れない。男子学生は続々と出陣している。いまでは人生は二十五年と笑いながら死地におもむく。”

勤労動員により工場で兵器づくりに参加しているとき、“「神風」と書いた手拭いを額にしめて、注意力を旋盤のバイトに集中し、油まみれになって一心ふらんに働く。”

“「みたみわれ 生けるしるしあり天地の 栄ゆるときに あへらく思えば」という歌を教えられる。「御民(みたみ)われ」とは天皇の臣民である自分という意味である。天皇陛下に向かってはるか大阪の空から「臣、タナベセイコ、ここにあり」と申し上げたく、早朝から「みたみわれぇ」と朗唱する。隣人はびっくりして飛び起きる始末である。”などなど。

この物語はNHK朝の連続ドラマ「芋たこなんきん」(2006.10.2~)の少女時代の物語である。ドラマの映像とこの本とがダブって楽しめる。また田辺さんが女学校時代に書いていた小説の筋書きを読むことができるので興味の持てる本になっている。

(2007.10.29)

早川書房、2007年

戦争もののミステリーである。ミステリーだから物語の筋書きをここに記述するのはルール違反である。

私がかねて知りたいと思っていたのは、憲兵という存在、それから軍と警察の相容れない関係である。この本はフィクションであるが、それをよく表現しているように思えた。

主人公は警察官になりたての瀬名弘之。昭和20年、空襲に遭った和歌山で、瀬名は大事件に巻き込まれる。砲台島の砲兵3名が謎の焼死を遂げる。その船が漂流する。瀬名は捜査のためにやってきた怖ろしい憲兵中尉と、こともあろうに共同捜査をする羽目に陥る。

警察と憲兵隊とどちらの側から見ても、「自分は端っこに追い払われ、事件の核心から遠ざけられた存在だ。しかし、その両方に関わっているのは自分だけだ。全体を一挙に解決できるのは自分しかいない」と感じる。しかし現実は憲兵、軍、警察官は相容れない関係にあり、「お互いに相手の足を踏まんように気をつける」それしかないのだった。

ここで話題がそれるが、「ゴーストップ事件」に触れておかねばならない。ときは1933年、大阪の天神橋6丁目交差点でこのたわいもない事件は起こった。陸軍の中村一等兵が信号無視をした。徒歩である。それを交通整理中の曾根崎警察署の巡査に咎められる。兵は「軍人は警官の命令には従わない」と反論し大喧嘩となる。その後、憲兵隊が「公衆の面前で軍服姿の帝国軍人を侮辱したのは断じて許せない」と警察に抗議した。警察も「軍隊が陛下の軍隊なら、警察官も陛下の警察官である。陳謝の必要はない」とがんばった。この事件は憲兵司令官や陸軍省、さらに天皇陛下にまで伝わったという。

この事件後、現役軍人に対する行政処置は警察ではなく、憲兵が行うこととなり、軍部が法を超えて次第に国家の主導権を持つ結果になったという。憲兵の恐ろしい姿が台頭してくるのである。

この本に戻ろう。もう一つ、特高警察が登場し、戦時の思想犯を弾圧する。ここでは英文学、西洋演劇を研究していた学生、自由主義的な演劇人が根こそぎ検挙されるのである。物語は深くこのことと関係し、やがてその亡霊であるかのように問題の憲兵中尉が登場する。

和歌山の空襲は焼夷弾攻撃にしては多大な死者と被害を出している。これは史実である。それを背景に物語は展開するが、フィクションである。終盤に近くなって、現実的ではない話が物語の展開に登場してきて面白味がそがれる。

戦争末期の警官の心情をよくとらえている個所を最後に挙げておく。

「自分のしていることが馬鹿馬鹿しかった。何万の人間が無意味に死んでいくなかで、捜査などといい、ほんのひと握りの死の因果関係を追っている。無数の焼死体が転がっているなかで、わずか何体かの死体について、誰の死体だとか、死因は何だとか、犯人は誰だとか、調べ歩いている。/何をやっているのか、自分は。/いったい何だろう、この世界は」と

なお砲台島とは和歌山県の友ヶ島のことらしい(三咲氏のHPより)。明治以来の軍事要塞であり、いまなお当時の姿を残している。

(2007.11.9)

(写真集)

日本図書センター、2003

親もとをはなれて

親もとを離れて暮らしていても、子どもの表情は純真で明るい。しかし親は心配でならない。それで政府は楠木正成・正行父子の昔話を使って、親を説得した。ともに従軍しようとする息子を将来に備えるように諭して、故郷に帰したという「桜井駅の別れ」になぞらえたのである。「昭和の楠公父子となれ」といって説得した。この滅私奉公の昔話は小学校唱歌にも歌われていたし、うむを言わせない効果があったという。

集団疎開は劣悪な食糧事情、伝染病発生により、健康を害する学童が多く、決して恵まれた状況ではなかった。それを知って親が引き取りにいった人数も多数にのぼった。また上級学校へ進学するため疎開地から上京し、おりあしく空襲にあった者もいた。空襲で家を焼かれ家族がすべて死亡し、戦災孤児となる者もいた。

記録によると、集団疎開は昭和19年8月4日に始まり、昭和24年5月28日には終わっている。戦争が終結した後もまだ疎開地に留まったのは、帰るところがないとか家族がいなくなった学童が少なからずいた、それと食糧事情からである。

本の中で家族との手紙のやりとりが紹介されている。疎開先でもらう手紙ほど子ども達にとってうれしいものはない。親にとっても同じことだが、心配の種でもあった。しかし親を心配させるようなことは、先生の検閲によりいっさい書けなかったようだ。

子ども達はホームシックにかかり、元気がなくそれをはげますため長い散歩に連れ出したなど引率の先生方の苦労も思いやられる。何事も自分たちで働かなくてはならず、先生や上級生は大変だったと思う。楽しいこともあったかも知れないけれど、それが思い出せないくらい辛いことばかりだったという。

親元をはなれて暮らすことでいいことは何もないのだった。

この写真集を見れば、体験者には封印していた懐かしさと切なさが込みあげてくるに違いない。

(2007.11.18)

(写真集)

日本図書センター、2003

5年 大坪 修 防空訓練

(防空頭巾、ゲートル、長ズボン、

水筒、雑嚢)

絵日記にみる疎開生活

都市圏での空襲が激しくなってくると、学童疎開が奨励されるようになった。学童は足手まといになるためである。文部省は昭和18年末、まず縁故疎開促進を発表、昭和19年3月には閣議で縁故疎開促進を決議している。縁故疎開とは地方に親戚のある家庭の学童をその地に転校させることである。縁故のない家庭の子供は集団で、用意された疎開学園に疎開することになった。しかし疎開学園だけでは収容できないので、お寺や大きな農家に分散して寄宿することになった。

この本で紹介されているのは、東京女子高等師範学校付属国民学校の学童たちの絵日記である。戦時下をしのぶ貴重な資料となっている。この学校の場合、東京の久米川と富山県の福光町の二ヵ所に分宿している。

絵日記を書くことを大切な教育的課題としていたのであろう。これは先生が召集で学校をつぎつぎと去っていったため自習をよぎなくされた結果ではないか。紙が乏しくなっていた当時、絵日記を書くノートがよくあったものだと思う。食べ物をめぐる地元民や地元の子供との対立など一言も書かれていない。この学校の場合は’欲しがりません勝つまでは’が徹底していたのかもしれない。

良家の子女のいく学校のせいか、しつけが行き届いていて、日記や手紙には、親を心配させるようなことはいっさい書かないように指導していたものと思う。ご飯が少ないとかつらいこととかをありのままに書くと先生に叱られたようだ。それでも気力をなくしボーッとし、表情をなくし声も出さない状態が書かれている文章も散見する。

先生や親にはきれいな敬語を使っている点には感心する。最近ではもはや見ることも聞くこともできなくなっている。美しい日本語がここには生きていることに感銘を受けた。

戦争は昭和20年8月15日に終わったので、帰りたいと思い続けた自宅に帰ることができたのかというと、そうではなく自宅が焼失して帰るところもない子や、親が死亡している場合もあったであろう。それで疎開先を引き上げるには、戦後2〜3年の時間がかかるのだった。その間、田舎町でもアメリカ兵を見かけるようになり、その遭遇が文章や内容の変化をきたしていることに気がつく。

(2007.11.26)

「響き合う共生社会へ」の中の短編、パレード、2007

在郷軍人会の防空演習

京都府レッドデータブックより借用

退役軍人と地域の少年たちを描いた小品である。

退役軍人とか在郷軍人というのは、現役を引退した軍人のことである。地域の誇りであった人物の場合、その人が地域の少年たちに与える影響は大きい。少年たちは軍人にあこがれたり、軍に志願したりする。

並の人の場合、地域との関わりはむしろ退役してからである。とにかく威張っていて、肩肘張っているので、その周辺は暮らしにくくなるのである。

たとえば前方からその人物がやってくると、これは面倒なことにならなければよいがと感じ、道を除けたりする。私の小さいときの体験では、軍服を着て腰に軍刀をさげ、用もないのに町内を歩き回っている退役軍人がいた。この小説に出てくる人物に似ている。

この小説ではその感じがよく描けていて面白い。

退役という言葉を知らない少年たちは、「鯛焼き」だと思って、顔に似ずあの人は鯛焼きが好きなんだと想像し「タイヤキ」とあだ名していた。ユーモアのある場面がいくつも展開する。威張りちらし、傍若無人に振る舞っていても、後ろ姿はなぜか寂しいのである。

小品なので物語の解説はひかえたい。

注1)退役軍人または在郷軍人:現役を離れ予備役となった、または退役した軍人をいう。兵の現役年限は陸軍2年、海軍3年で、下士官以上はある一定の年齢までが現役である。その年齢に達したら、予備役編入となる。下士官は40歳、士官は少中尉45歳、大尉48歳、少佐50歳、中佐53歳、大佐55歳、少将58歳、中将62歳、大将65歳。

現代のサラリーマンの定年は中将から大将クラスということになる。

注2)「響き合う共生社会へ」は森本正昭と山田耕伸の共著で、‘障害者を支援するための本’という副題が付いている。

(2007.12.3)

上下、文藝春秋、1989

平山郁夫画伯の東京美術大学の卒業制作「三人姉妹」より

三人の女性の衣服、わら草履、木製のサンダル、下駄の鼻緒、これらが在アメリカの被爆者たちとオーバーラップしたと著者は書いている。

平山画伯も広島出身で被爆者であるとか。

著者は1987年『奄美の原爆乙女』(中央公論社)を出版したあと、一通の航空郵便を受け取った。差出人は日系アメリカ人メリー藤田で、アメリカにも被爆した日系人が千人ほどいるので、ぜひ取材してほしいという依頼状であった。著者はその依頼を受けて米国に向かうのである。アメリカが落とした原爆によって、後遺症に苦しみながらひっそりと暮らしている日系人がアメリカに千人もいたということは驚きである。それは広島が日本で最も多くの移民を送り出した県であることと関連がある。

上下卷の中に様々な被爆者の人生が描かれている。これだけではまだ書ききれないかのように、様々な人生が紹介されている。人の生き方はさまざまである。共通なのは過去のある時点で、“そのとき何かがピカッと光った”ことに始まる。奇跡的に一命をとりとめても、後遺症を引きずってその後を生きていくことになる。

航空郵便を送った当の人、メリー藤田は1908年広島生まれで、16歳のときアメリカに渡る。排日法といわれた移民割当法が制定され、日本人の受け入れが制限される直前である。5歳年上の夫も広島生まれで、移民の子として年内なら渡米可能のぎりぎりのときに、親同士の決めた結婚に従う。

夫は牡蠣の養殖事業で成功するのだが、仕事中の事故で障害者となる。

妻は前向きに生きようとして、美容師の資格を取り、夫、一人息子とともに帰国、日本で美容院を開業する。これがアメリカ帰りのパーマネントとして大当たりした。夫はハーレーダビットソンを乗り回していたが、妻は広島の市電に乗り帰宅する途中、何かがピカッと光った。気がついたとき彼女は電車から振り落とされ路上に横たわっていた。爆心地から2キロの地点である。その電車のひとつ前の電車に乗る予定だったにもかかわらず、その電車は彼女の存在に気づかず素通りしていった。もしそれに乗っていたら爆心地に近いところで被爆していたに違いない。

あたりは火災が発生し地獄絵が展開している。この体験を後にアメリカで機会を見つけては話し続けるのである。

幸いに息子のジーンは生きて帰宅した。しかし夫は待てども帰宅しなかった。懸命に夫の姿を探し回る。夫の出かけていた場所の見当はついていたので、その方角に出向き、たくさんの遺体の中に夫の姿を求めた。ついにハーレーダビットソンが赤く焼けたまま立っているのを見いだすことになった。

「その快活な表情とうらはらに、メリー藤田の体の芯の部分には焼け野原であてもなく夫の骨を探した体験が埋もれているのだった。」やがて髪が抜けたり、ブラブラ病という被爆者特有の病気に悩まされる。

戦後になってアメリカ生まれの息子は米国籍であることを利用して渡米。それを追う形で、母親も再びアメリカに旅立つ。ひとえにアメリカののびやかな空気が吸いたかったという。しかし、息子は朝鮮戦争に従軍しなければならなかった。

彼女自身は生活をしていく上での才覚には恵まれていたようである。ボランティア活動では敬老ホームの老人たちへの美容サービスが受けていたようだ。さらに被曝体験談の巡回サービスを長年続け、米国原爆被害者協会の西北アメリカの支部長を務めていた。「生き残った人々」のやるべき活動に生きがいを感じていたに違いない。

(2007.12.20)

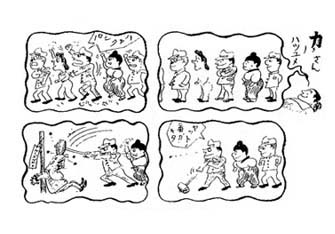

横井福治郎

「力さん」

アサヒグラフ昭和20年1月3日号

著者はアセアン6ヵ国の漫画事情を調べるための調査旅行をおこない、「漫画家は厳しい時代に鋭い風刺の眼を開く」という漫画の原則を確認している。

このことは昭和20年(1945年、終戦)の日本にも当てはまるとしている。この年、日本の漫画界で最も風刺の効いた漫画が発表された。人が死に直面した過酷な戦中の時代、言論は統制されていた。それが解除された戦後、人は食うために生きねばならなかった。風刺の鋭い漫画がつぎつぎと発表された。

たとえば、近藤日出造の優れた作品はこの時期に発表されている。秋好肇の「轟先生」、「自由のメガネ」、清水崑の東京風俗スケッチ、山本富夫の「影」などを挙げている。

一方、戦時中は国策に合ったものに極端に制約されていた。それでも漫画は人気があった。新聞や雑誌の硬い表現の中に載っている4コマ漫画は大変人気があった。下図は横井福治郎の「力さん」アサヒグラフ昭和20年1月3日号に掲載された。ルーズベルト大統領は力さんほか市民に打ちのめされている。

日本人の怨念を一身に受けたせいかルーズベルトは1945年4月12日に脳卒中で死亡している。少年であった私は“ざまあみろ!これで日本は勝ちだ”と思ったものだった。

(2007.12.30)

文藝春秋、1982

武藤章

軍務局長、陸軍中将

この本の主題は極東国際軍事裁判で、A級戦犯として絞首刑になった武藤章氏の小伝である。この本を読んでいると、近現代史の中に登場する人物たち、とりわけ軍人たちの息づかいや鼓動が伝わってくる感がある。

そしてなぜこの人物が死刑になるほどの、どんな悪いことをしたのかと疑わざるを得なくなる。そのため必要なところを読み返したり、他の著書を参考にしたりすることになった。

武藤章は「2.26事件、綏遠(すいえん)事件、蘆溝橋事件の拡大、米内内閣倒閣など陸軍を主役とする政治劇の中できわだった存在であり、いつもきわめて簡潔で象徴的な言葉を吐く人物」と著者は紹介している。

また武藤には「歴史の決定的瞬間に、火中の栗をひろう役割を演じる出会いがついてまわった。」という。

統制派、皇道派という派閥では統制派の中心人物のひとりと見られているが、それは2.26事件以降、陸軍省軍事課員で永田少将の部下であったことから、つくりあげられたと武藤自身が回想している。

武藤は46歳で軍務局長となったが、昭和にはいってからの歴代軍務局長のなかでいちばん若い。鼻下のチョビヒゲと、丸い黒縁の眼鏡、やや肥満型が特徴である。

大戦前には戦争回避論者だったこと、ヒットラーの権力外交を鋭く批判していたとか、日米交渉にきわめて積極的で、日米首脳会談に随員総代で行く気であり、中心人物の観があったことなど、免罪すべき点が多々あったといえる。

南京攻略のときは「軍の疲労を見抜くリアルさを持ちながら、敵都は目前という血気の大勢に同調してしまう」。「中国戦線にいた2年間は、『国民政府を対手とせず』の近衛声明の副産物のかたちで、汪兆銘の新政府をつくる準備」をしたというマイナス面がある。その後は比島戦線に師団長として投入されている。

敗戦後、東条大将の裁判の証人として呼ばれたのだろうという軽い気持ちでマニラを発つのだが、A級戦犯として巣鴨に収容される。共同謀議の責任を追及された政治的戦争責任者として裁かれた25被告のひとりとなる。

裁判の証言のなかで軍務局長になり損ねた田中隆吉の私怨が判決に微妙な影響をもたらしたという。コール弁護人は、「田中隆吉証言を、栄達をのぞんで得られなかった不幸な軍人の嫉妬心の産物となし、武藤が任務に勤勉な職業軍人であり、世界に共通な軍人としての掟を破ったという証拠はひとつとして挙げられず、訴追がまったく実証されなかったと述べ」無罪を要求した。

著者はむすびにあたって「近衛文麿をはじめとして、文官である政治家たちの政治性の低さ、政治能力の貧しさは目を覆うばかりであったように私には思える。軍人だけを悪玉にして歴史を見ているだけでは、わたしたちの政治感覚はいつになっても鍛えられはしない。」と指摘している。

「暗い暦」の時代の最終ページは勝者が敗者を裁く東京裁判であった。被告側に反論の余地はない。武藤が戦争回避論者だったことの証拠もあげられていない。ナチスに対するニュールンベルグ裁判のような共同謀議も立証されていない。

残された家族、とりわけ妻と子との数少ない制約された面会や手紙による交流が涙を誘う。

(2008.1.7)