水野広徳 『水野広徳著作集』第8巻 自伝 年譜、

雄山閣出版、1995

編集:粟屋憲太郎、前坂俊之、大内信也

私はNHKのテレビ番組「その時歴史が動いた」で、水野広徳(1875-1945)を知った。水野は日露戦争の時、海軍士官として水雷艇に乗り組み、日本海海戦で活躍した。また代表作『此一戦』(博文館、明治44年)はその時の体験を詳細に描いた海戦記である。漢文くずしの口語体で書かれていて、今の読者には読みづらいが、当時空前のベストセラーとなった。

第一次世界戦争の最中と後の2度にわたってヨーロッパとアメリカを視察している。

ここで挙げたいことは、すぐれた戦記の著者であったということではなく、軍国主義者から人道的平和主義者へと180度の転向をした人物という点である。

その転機になったのはどのようなことであったのか。

約5年にわたる第一次世界大戦の、死者約1000万人、負傷者2000万人、捕虜650万人であった。そのうち最も激しい戦いをしたのは、パリから北東へ約200キロの北フランスのベルダンという町である。ここでフランス・連合軍とドイツ軍が対峙し、両軍合わせて70万人以上の戦死者を出した西部戦線随一の激戦地である。

大戦終結後に、この地を視察した水野は近代戦のすさまじい破壊力、勝敗に関係なく戦争による国民の悲惨さを目のあたりにして、大きな衝撃を受けた。

「北仏戦場の惨状を見て現代戦争の恐るべく、忌むべく、呪うをべきを知り、戦争に対する道徳観念に大いなる動揺と疑惑とを来した。戦争を以て国家発展の最良手段とさえ心得たる自分の軍国主義思想は根本から覆された。」と書いている。

「人類は今に於いて平和に目覚めざれば更に恐るべき戦禍に苦しまねばならぬであろう。」

2回目の視察で、軍備撤廃論者に転向。戦争に勝っても負けても悲惨な結果しかもたらさなない。「軍備の縮小では決して戦争を絶滅することはできない。」

「軍備が平和を保証するというのは虚偽であり、錯覚である。」と書いている。

水野の後半生は平和反戦主義者となり、文筆家として日米非戦論や軍備全廃論を唱えた。その先見性には感嘆させられる。

戦争に飛行機が使われたのは欧州の戦争が最初である。彼は空爆をロンドンで体験したが、いち早く東京空襲を予言し警告している。それが実に太平洋戦争の26年も前のことである。

日米戦争を徹底して分析し、「次の日米戦争では空軍が主体となり、空襲によって、東京全市は一夜にして灰燼に帰す。戦争は長期戦と化し、国力、経済力の総力戦となるため、日本は国家破産し、敗北する以外にない。」と敗北を予言していた。

軍部の鼻息の荒い時代に、このような主張をし続けるのだから、軍部からの反発は激しいものであったと思われる。発禁処分、発言も右翼から妨害され、当局からは要注意人物として執筆はきびしい管理下に置かれる。

太平洋戦争の末期に、米軍機から水野の過去の論文の一端が、伝単として大量に日本全土にばらまかれた。これは水野が大正14年に中央公論に発表した『米国海軍と日本』の文章の一部で、日本への警告を発したものであった。彼の予言が、日本敗北の間際に降伏勧告のビラとして撒かれたのは何とも言い難い皮肉であり、水野の心境はいかがなものであったろうか。

この自伝は幼少年期から事細かに描かれている。

抜群の記憶力、感受性の鋭さ、反骨精神、不屈の意志、虐げられた者への愛情に満ちている(解説:前沢俊之)。これらによって、軍備全廃による平和への強い信念が産まれてきたに違いない。

(2008.04.26)

岩波書店、2007年

まず初心者向けに和歌と短歌の違いを説明している。素材として、科学者が詠んだ短歌を紹介し、短歌をよむ(読む、詠む)楽しさと効用を解説している。

この本を読むと、短歌を自分もやってみたくなる強い誘因を感じる。自分にも短歌を作ることが容易にできそうな気がするのである。

紹介されている科学者としては、湯川秀樹、近藤芳美、小藤文次郎、志賀潔、石原純、大塚弥之助、湯浅年子、上田良二、藤田良雄、森鴎外、米川稔、飯島宗一、林田恒利、前野義昭、斎藤茂吉、上田三四二、岡井隆、永田和宏、小池光、栗木京子などである。

「彼らの歌には科学者としての独特の視線を感じる。」という。著者自身も地質学者でありながら、すぐれた歌詠みである。「朝日歌壇」での採歌数が実に200首を超えているのには驚かされる。

歌を詠むとは「自然を驚きの目でとらえ、人びとや社会を新鮮な目でとらえ、自分自身を深い目でとらえる作業だ」著者は考えている。

私がここで取り上げたいのは、先の戦争における著者らの関わりの中で詠まれた短歌についてである。短歌が31文字に凝縮された感動と叙情の世界であることから、読む者に戦争体験を端的にかつ情感を込めて伝えることができる。

どのような感動を伝えているかは、詠み人の世代によって異なる。戦争に駆り出された者、銃後の守り、動員に汗を流した者、肉親や師弟の死の記憶に生きた者では感動の種類が異なるかも知れない。

ここでは著者の挙げている短歌から、私にわかりやすく感動を与えてくれたものを以下に取り上げてみた。

ヒロシマを直前に過ぎナガサキにひと日おくれし学生我は

諏訪兼位

偵察機「彩雲」この手でつくりたり特攻機として消えし悲しみ

諏訪兼位

著者は学徒動員で、飛行機の生産を支援し、ときに特攻基地の飛行場の建設にたずさわる。2回の原爆をすり抜けた体験を歌にしている。

春雨に豊後水道煙りをり航きて還らぬ「大和」まぼろ

前野義昭

前野の世代は太平洋戦争で多くの人々が戦死した。

夜を徹し重き轍(わだち)の音ひびきかりそめならぬいくさ迫りぬ

湯浅年子

夜通しドイツ軍の戦車が重い轍の音をひひかせて、通り過ぎていく。本格的戦闘が迫っている様を描いている。この後、湯浅はパリを脱出しドイツを経て帰国している。

しばらくの講義惜しみて聴くといふ葉書にも心つつしむ

飯島宗一

学徒出陣することになった友人からの葉書を受け取ったときの歌。

清水大吉郎

白い衣服を身に着けていれば、原爆から身を守れるという噂が広がった。

未来を憂える人もいる。

無人戦車無人地球の街を野をはたはたと嗤うごとくゆきかふ

坂井修一

おそらくは電子メールで来るだろう2010年春の赤紙

加藤治郎

平和を詠む歌

憲法九条創りし高き理想あり代わりうるにいかほど理想のありや

諏訪兼位

(2008.5.10)

ジョン・モリス 『ジョン・モリスの戦中ニッポン滞在記』

小学館、1997

翻訳:鈴木理恵子、解説:小田部雄次 原著:John Morris『Traveller from Tokyo』

「モリス、1895年、英国生まれ。インド、中央アジア、ネパール、ブータンなどを遍歴、エベレスト登山隊にも参加している。日本の外務省の招聘により1938年来日。東京文理科大学、慶応大学、東京帝国大学で英語と英文学を教える。太平洋戦争勃発後も拘禁されず東京に留まる。1942年、交換船で帰国している。」

本書はモリスの書いた原著の翻訳書である。そこにはイギリスの知識人モリスが見た太平洋戦争開戦前後の日本が描かれている。内容は第1部「日本でのくらし」、第2部「パールハーバー以後」の2部構成になっている。日本人の庶民の生活から、開戦後の日本社会の様子が描かれている。広範囲の事柄からなる。冷静な学者的観察ではなく、庶民や学生の側に立った見方であるため、ほんのりとした親しみをおぼえる。日本に滞在し、多くの日本人と接することによって、得られた知識であることが解る。

『日本語の特徴と難しさ』では、「日本語を習得するのはエベレスト登頂と同じくらい困難だが、会話だけならそれほどでもない。」「イギリス大使館職員にも時事的日本語を知っている者は誰一人いない。イギリス人の自己満足的島国根性の行き過ぎから、数々の外交交渉が失敗に終わっていた。」などと書かれている。

『ビアホールと酒場』では、開戦後ビアホールで酔っぱらっている人びとが急に増えたことを指摘しているほか、「ドイツ人は日本人には好かれていないことは確かである。彼らは非常に傲慢で、日本人に対する侮蔑の念を隠そうともしない。」とある。

ドゥーリトルの奇襲による東京初空襲のとき、モリスはそれを目撃し、「味方の国に爆撃されるというのは奇妙な体験であった。開戦から5ヶ月も経っているのに、日常生活はこうも普通であることが間違っているかのように思え、さらに空襲が続いて事態が悪化することを切に願った。」などと書かれている。モリスは帰国後、ドゥーリトル司令官に会い、この奇襲の戦果を確かめている。

モリスは左欄の略歴にあるように英語を教えていた一介の外国人教師である。よくある外人の見た日本見聞録だと思ってすらすらと読んでいくと、最後に小田部雄次氏の「解説」にぶち当たり、あっと驚かされる。モリス氏、「ただ者」ではないのである。

日本には親独的な軍部独裁に反対する親英米の「穏健派」が存在していた。駐英大使時代の吉田茂はその一人で、親日的で反ナチ的なイギリス人を日本の外務省に送り込もうと画策した。モリスはそれに抜擢されて日本に派遣されたという。

モリスはイギリス首相チェンバレンや吉田茂の意向を受けて対英米戦開始を回避することを切望し、開戦後に自分が見聞した日本を英米社会に伝えようとした。さらに対日戦略や日本の戦後政策への指針を示したなど、その影響力は大きいものがあった。

また米国内にあった天皇制廃止論と温存論に対しては、温存論を支持していた。「日本人は天皇と国家のために進んで命を投げ出す強力な戦闘機械であるとし、日本の攻撃力を軽んじる傾向をいましめている」。天皇制を廃止した場合、日本国民の支持を得ることが難しいことを知っていたからである。モリスは米国内でもイギリスの天皇制存続論者として知られ、アメリカの対日戦後政策に大きな影響を与えたのである。

交換船に乗り込む時点で日本の敗戦をいち早く予言し、戦後の対日政策として、非武装化、国際社会の復帰への道のりを描いていた。

この本の中で交換船に乗ることができるかどうか、日本に取り残されるのではないか。その時期のモリスの心情と行動が詳しく書かれている。入り交じる不安とあせり、同じイギリス人の動静、外国人ジャーナリストは逮捕拘束されているが、帰国が認められた。日本の友人たちとの情報交換など心情が読者に伝わってくる。本書で最もこころを動かされる個所である。

(2008.05.24)

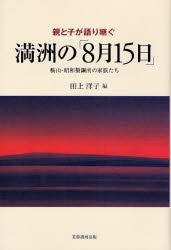

田上洋子 編『親と子が語り継ぐ 満洲の「8月15日」』

芙蓉書房出版、2008年

−鞍山・昭和製鋼所の家族たち−

タイトルに「親と子が語り継ぐ」と付記されている。サブタイトルには「鞍山・昭和製鋼所の家族たち」とある。満洲といえば、広大な草原、満蒙開拓団、関東軍などが思い起こされるが、この本からもう一つの満洲があったことを知らされる。鞍山・昭和製鋼所の技術者と家族の苦闘する物語である。

満洲では8月15日は終戦の日ではなく、悲劇はここからさらに深まったというべきであろう。母国に帰還できないばかりか、中国のためにそこに留まり、生産活動を継続せねばならなかった人たちがいたのだ。これを中国側からみて留用者という。留用者は終戦時、満洲の各地にあった行政機関、公共部門、その他企業に勤務していた日本人が中国にその業務を引き継ぐため、一定期間の雇用に従事せねばならなかった。だから留用は抑留や捕虜とは異なる。しかし原一貞氏は「民間捕虜」とも書いている。実質的には残留を強制されたのである。

満洲で生きた人びとの悲劇は、敗戦国民として命の保証もない、明日をも知れぬ不安にさいなまれたことであろう。支配者がつぎつぎと替わった。日本軍、ソ連軍、国民党軍、中共軍、さらに米軍の爆撃まであった。ソ連は働ける日本人をシベリヤに抑留するという極悪な行為を行った。鞍山・昭和製鋼所の機械設備を撤去し、ソ連に搬送させた。満洲八路軍は物資と金品の召し上げを行った。

私は著者たちと同年代であるが、満洲で生活したことはない。しかしこの本を読んでいると、情景が音をともなって目に浮かんでくる。印象深いシーンを次に挙げてみる。

米軍のB29による鞍山・昭和製鋼所の爆撃の音。「ザザーとたらいの水をあけるようなすさまじい音と共に黒い煙が次々と上がる」。爆弾が95発も命中して、主要な設備が破壊され、生産能力は半減したという。この作戦を指揮していたのは、あの悪魔のごとき司令官ルメイである。

鞍山の三笠街の日本人住宅で、夜間に戸を叩く音、「ホトホト」と忍びやかに叩くのは日本人である。「私は応召軍人です。すみませんが、一夜の宿をお願いできませんか」。これをかくまってはならないと八路軍から厳命されているので、何一つ助けてあげることができない。このあと、千山事件(旧日本軍残留部隊がソ連軍や八路軍を攻撃)が起こる。戸口から立ち去った応召軍人も参戦したのであろうか。

「ボロー マイマイ」という中国人の男の声があちこちから響き、それが重なると恐ろしいほどの地鳴りのようになる(原田タケさん)。留守宅や女子どもだけの家と判ると、かってに入ってきて金品を略奪していく。

1948年2月、国民党軍と中共軍の攻防戦が最終段階を迎え、激しい銃砲声に日本人は物陰で怯えている。やがて銃砲声はぴたりとやみ、突然町中が静寂につつまれたが、その時なんとも言えない恐怖心に襲われたという。

終戦後、中国地区からの在留日本人の帰国は、軍人128万余人と民間人90万人がおり、その実現は中国にとって想像以上の難題であった。蒋介石総統の命令により実現した(第1次遣送)。これは1946年6月に完了している。このころから国民党軍は満洲に進攻を開始、満洲からの日本人の引き揚げは1947年10月までの1年半の間に127万人が帰還の途につくことができた。無事に母国の土を踏むことができたのは、蒋介石総統の以徳報怨の温情と中国が払った大きな犠牲によって実現した、と書かれている。

このサイトで以前に挙げた文献「坂本龍彦著、孫に伝える「満洲」」では、満洲からの帰還はGHQへの依頼によってやっと実現した、と書かれている。これとは大いに異なるのだが、ここで検証する意図はない。

編集後記に、「最近、日中関係は必ずしも良好ではない。日本の刺激的な言動、中国の反日運動は残念に思う。日本も謝罪すべきは謝罪し、戦後多くの日本人が助けられ生き延びている事にお礼を言うべきであろう。また中国も、親達が戦後復興に努力した功績を素直に認めてほしい。…どうか私達の子どもや孫が戦争の現実の一部を知って、二度と再び武器を持たないように、…」と結んでいる。

(2008.06.02)

講談社、1981

サブタイトルに「太平洋戦争にかかわる十六の短編」とある。短編集である。

短編集を立て続けに読むと、物語や登場人物の名前が混乱したりするものだが、この本ではその懸念はない。巧みな仕掛けがしてある気がする。作中に印象深い色彩や音が配備されていて、ストーリーの面白さを目立たせる効果をだしている。

例えば『船』では波止場に見送りに来る人の群れの中に、鮮やかな黄色の帽子を被った見送り客がいる。それは河本の妻がかぶっている帽子である。妻は兄の昔の恋人で、兄は戦争で亡くなった。河本は少年時代から兄の言に従ってきた。そして兄の影を、戦争の影を引きずっていた。妻は事あるたびに兄の名前を口に出した。船はゆっくり岸壁を離れていくが、あざやかな黄色はいつまでも残っている。

『P−島にて』では、「吉田の父親はP−島にいて、戦後そこでの戦争犯罪で絞首刑になった」。吉田は父親の冤罪を究明するため、かの地を訪れる。

「黒い肌色の男、飛行機のスチュワードも案内の女の子も、同じ黒い肌色で、その黒さも漆黒に近い黒さだった」。戦争裁判のとき、偽りの証言をした男がやってくる。靴はズックの白い運動靴をはいていた。その粗末な白さが異様に目立つ」。

黒い肌の男がいう。「きみの父親は無実だろう。しかし日本軍の誰かが虐殺したという事実は残る。こちらの事実の究明はどうするのか」と。

『指揮官』では、色ではなく音が効果を高めている。

ひとつの声が幼い難波の耳の底に残っていた。「あんたの指揮はまちがいやった。あんたには責任がある」。難波の父が誰かに非難されているのだった。力強い声だったので、こわくなっておびえた。その声の記憶は十余年あと、父の通夜のときまで続いていく。山名分隊長という名前が父の旧部下の中から出てくる。そして山名は葬式にやってきた。例の声の主であることは明らかだった。

のちに難波は山名の家を訪ねることになるのだが、山名はヨットハーバーの近くで釣り船を経営している。ヨットのばか高いマストにつけた金具が風で鈴のようにあちこちで、たえまなく鳴っている。この鈴の音が巧みに配置されていて、山名と山名の息子(造反有理の世代の指導者)を絡ませた難波との激しいやりとりの背景で、音が活きている。

『太平洋の話』では、アラブの詩人アドニスの詩を太平洋流に著者は書き換えている。

太平洋はわたしに語った。/波がかれに語ったことを。/飢えと兵士たちの旅について/太平洋はわたしに語った。/かれが見たすべてのことを。/そして骨のなかに、わたしは聴く/季節季節の歌を。/灰色の雲が話したことを わたしは聴く/縄のようにもつれた/みじめな流民の群れをわたしは見た。

「太平洋では、いくさを終えたあとも、死者は「流民」となって漂う。縄のようにもつれた「流民」がたしかにそこにいた。それだけのことだ。そのそれだけのことを太平洋は語っていて、わたしもそれを語り継ぎたい。一人の語り部として。」と著者は結んでいる。

(2008.06.25) 森本正昭 記